スキューバダイビングは、冒険に満ちた素晴らしいアクティビティですが、その楽しさの裏には常に“安全”が欠かせません。

そこで、この記事では、ダイビングを安全に、そしてもっと楽しく続けるために大切な14のルールをまとめました。どれも一度は学んだ内容かもしれませんが、忘れてしまいがちなこと、感覚が鈍りやすいポイントがたくさんあります。海を安全に楽しむための原点を見つめ直しながら、次のダイビングに備えていきましょう。

ダイバーなら必ず押さえておくべき「基本ルール」

- 息を止めない

- 潜る前にしっかり計画を立てる

- 無理をしない

- ゆっくり浮上し、安全停止を忘れずに

- 器材チェックは念入りに

- 中性浮力をとる

- ひとりで潜らない

- ゲージやダイブコンピューターはこまめにチェック

- 心と体のコンディションを整えて

- 耳抜きをこまめに

- ダイビング後すぐに飛行機に乗らない

- エントリー前のバディチェックは必ず!

- 水中の生き物や環境には触れない

- 認定を受けた範囲で潜る

息を止めない

スキューバダイビングの最も基本的で大切なルール。それは、「常に呼吸を続けること」。水中では浮上するにつれて肺の中の空気が膨張するため、もし息を止めたままだと肺に大きな負担がかかり、最悪の場合、肺の損傷(エアエンボリズム)につながる恐れがあります。

「ゆっくり、自然に呼吸を続ける」この意識を持つだけで、水中でも落ち着いて行動できるようになり、エアの消費も抑えられます。久しぶりのダイビングこそ、このルールを思い出してください。

潜る前にしっかり計画を立てる

たとえPADIプロフェッショナルのガイドについて潜る場合でも、自分自身で「今日はどんなダイビングをするのか」を考えることが、安全で楽しいダイビングへの第一歩です。

たとえば──

- 必要な器材を事前に把握できる

- リスクを予測して、対策が立てられる

- 海況や流れなどをイメージできる

- 潜る前の不安や緊張をやわらげられる

といった、心身両面での“準備”につながります。

ダイブプランは、減圧不要限界内(NDL)であることが大前提。ダイブコンピューターやダイブテーブルを使って計画し、呼吸ガスの管理には「3分の1のルール」を意識しましょう。

そして何より大切なのは、「潜る計画を立て、計画した通りに潜る」この言葉を忘れないこと。

無理をしない

少しのチャレンジは、ダイビングをより楽しくしてくれることもあります。でも、「ちょっと無理かも」と感じることに手を出すのは、リスクを高めるだけ。安全のためにも、自分自身の限界をきちんと理解することが大切です。たとえば、「認定された最大水深を超えないこと」「アイスダイビングなど、特別な訓練が必要なダイビングは認定を受けてから」といった明確なルールはもちろんありますが、それ以外にも「限界」は人それぞれ。しかもその基準は、その日の体調やブランクの長さ、環境への慣れなどによって変わるものです。

「今日は大丈夫そう」「今日は浅場でのんびり潜ろう」──そんな自分の感覚に正直になることも、安全なダイビングへの大事な一歩です。

ゆっくり浮上、安全停止も忘れずに

ダイビングにおける基本中の基本、それが「安全な浮上」です。これを守ることで、減圧症のリスクを大きく減らすことができます。

まず覚えておきたいのが、この頭文字ルール:

SAFE Diver = “すべてのダイビングで、ゆっくり浮上しよう(Slowly Ascend From Every dive)”

つまり、どんなダイビングでも、浮上は毎分18m(60フィート)以内が基本。急浮上は減圧症(DCS)のリスクを高めてしまうので、ダイブコンピューターのアラートにも注意を払いながら、落ち着いてゆっくりと浮上しましょう。

さらに、レクリエーショナルダイビングでは水深5m(15フィート)で3分間の安全停止を行うことで、体内の窒素をより安全に排出することができます(テクニカルダイビングでは追加の停止が必要になることも)。「楽しかった〜!」と気持ちが浮いても、体は浮かせすぎないように。

最後まで“安全第一”を心がけて、水面に戻りましょう。

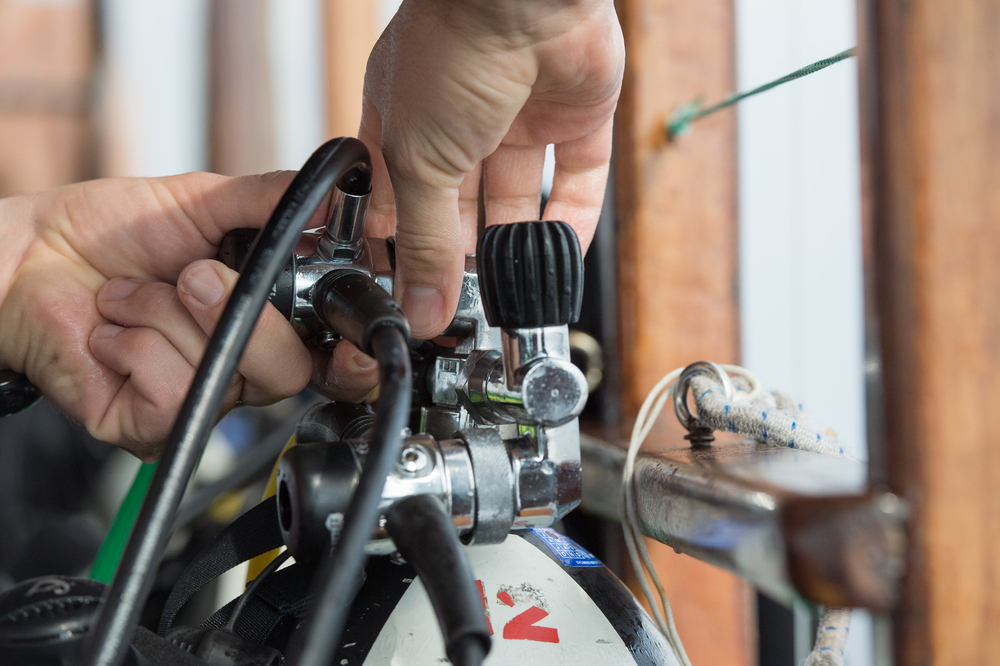

器材チェックは念入りに

水中では、ダイビング器材があなたの命綱。潜る前の器材チェックは、絶対におろそかにできません。水中で器材に不具合が起きることはまれですが、万が一起きたときには命に関わる重大なトラブルになります。

特に次のポイントを念入りに確認しましょう:

- 必要な器材はすべて揃っているか? 組み立ては正しくできているか?

- 今回のダイビングスタイルに合った器材か?

- 使い方を覚えているか? トレーニングを受けたものか?

- メンテナンスされていて、正しく作動するか?

- シリンダーの残圧は180~200あるか?

中性浮力をとる

中性浮力をしっかりコントロールできると、ダイビングはぐっと快適で楽しいものになります。

浮きすぎず、沈みすぎず、水中でふわりと止まれる──その感覚を思い出せば、余裕のある安全なダイビングが戻ってきます。

中性浮力をマスターすることで、水中で静止したり、流れるように移動できるようになるようにだけでなく、エアの消費を抑えられます。

ひとりで潜らない

どんなに経験を積んでも、絶対にひとりで潜らないこと。ダイビングは、バディと一緒に潜るからこそ安全です。バディがいることで、万が一のトラブルにもすぐ対応できるだけでなく、器材の確認をし合ったり、迷いやすい水中で互いにサポートしたりと、安心感が大きく違います。さらに、水中で見つけた生き物を「これ何だろうね」と一緒に調べたり、感動を共有できるのもバディと潜る楽しさのひとつです。

「ルールだから」だけでなく、水中の感動を共有できるという意味でも、バディはとても大切な存在です。

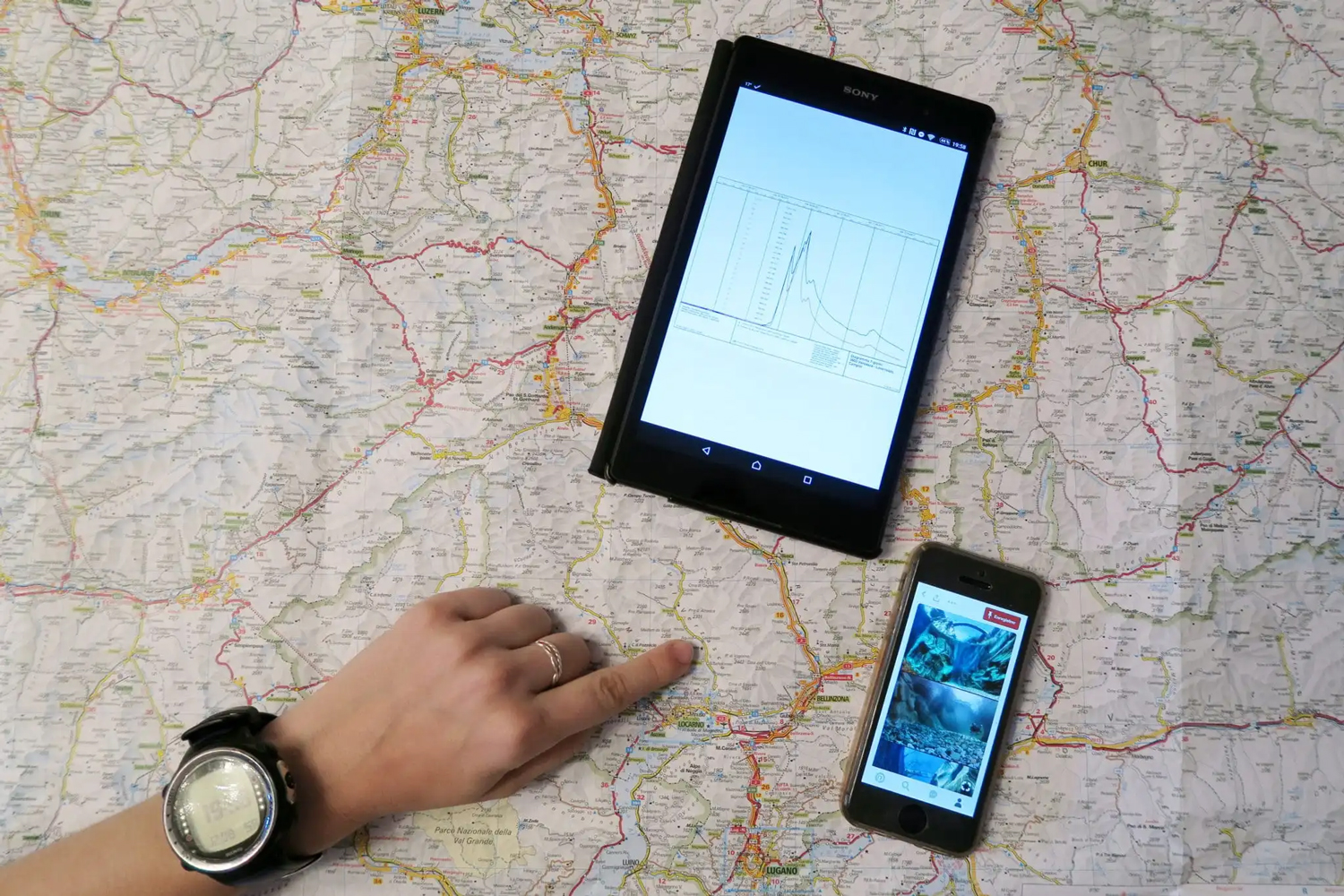

ゲージやダイブコンピューターはこまめにチェック

ダイブウォッチ、残圧計(SPG)、そしてダイブコンピューター──これらの器材は、水中での状態を正確に把握するための大切な情報源です。

水深、残圧、潜水時間などをリアルタイムで確認することで、ダイブプラン通りに落ち着いて行動できます。

「気づいたら残圧がギリギリ…」なんて事態を防ぐためにも、“見るクセ”をつけましょう。安心して潜るためには、「情報を把握している」ことは最大の武器です。

心と体のコンディションを整えて

ダイビングはリラックスできるアクティビティですが、実は身体的にも精神的にも意外とエネルギーを使うスポーツです。重い器材を背負ったり、海流の中を泳いだり、新しいスキルに集中したり──。だからこそ、“ダイバーとしての健康管理”も大切なルールのひとつです。

- お酒を飲んだら潜らない

- 前日はしっかり睡眠をとる

- 日ごろから無理のない運動を習慣に

- 風邪や鼻づまりがある日は潜らない

- 食事は軽めに、でもしっかり栄養を

- マインドフルネス(今の自分の状態に意識を向ける)を心がける

そして何より、定期的に潜ることも大事な“フィットネス”です。久しぶりで不安がある方は、PADI ReActivate™(リフレッシュコース)の受講や、簡単なトレーニングでスキルを思い出すのもおすすめですよ。

耳抜きはこまめに

潜降中に大切なのが、耳抜きをこまめに行うこと。これを怠ると、耳に圧力がかかりすぎて圧外傷を引き起こす可能性があります。もし耳が抜けにくいと感じたら、無理に潜り続けないことが鉄則。まずバディに合図を出し、少し浮上して、再度耳抜きを試す。それでも抜けない場合は、潔くそのダイブを中止しましょう。「ちょっと痛いけど、我慢すればなんとか…」と思って続けるのはNG。耳のトラブルはその場では軽く見えても、後々まで響く深刻なダメージにつながることがあります。

ダイビング後すぐに飛行機に乗らない

魅力的なダイビングスポットを巡る旅では、ついスケジュールを詰め込みがち。ですが、「潜った直後に飛行機に乗る」のは絶対に避けなければならないルールのひとつです。体内に残った窒素は、気圧の低い高度で急激に膨張する可能性があり、減圧症を引き起こすリスクが高まります。

そのため、一般的には18~24時間以上空けることが推奨されています。楽しい旅を最後まで安全に終えるために、フライトスケジュールは余裕を持って組みましょう。

エントリー前のバディチェックは必ず!

ダイビング前に行う「バディチェック」は、トラブルを未然に防ぐためのとても重要なステップです。

バディチェックでは、次のことを一緒に行います:

- 器材が正しく作動するか確認(エアが出るか、シリンダーバルブが開いているか)

- ダイブプランと緊急時の対応を再確認

- 相手の器材の使い方や配置を把握

- 水中で使うハンドシグナルを共有

PADIでは「BWRAF(ビー・ラフ)」というチェックリストが使われますが、形式はなんであれ、「潜る前に必ず確認する」ことが最優先です。

ほんの数分の確認で、安全と安心が大きく変わります。「なんとなく省略」は、もう卒業しましょう。

海の生き物や環境には触れない

「触らない」これは海の自然を守るうえで、最も大切なルールのひとつです。サンゴ礁をはじめとした海の生態系はとても繊細で、たった一度のタッチでも大きなダメージになることがあります。また、うっかり有毒な生き物に触れてしまえば、痛みや炎症、ケガの原因にもなりかねません。

だからこそ、水中では、「見るだけで楽しむ」「安全な距離を保つ」「写真や動画で思い出を残す」がダイバーとしてのマナーであり、海への敬意の表し方です。

認定を受けた範囲で潜る

最後に、そしてとても大切なルールが「自分がやろうとしているダイビングに、必要なトレーニングや認定をきちんと受けているか」を確認することです。正しい知識とスキルを身につけていれば、器材の使い方や安全な潜り方、トラブル時の対応まで自信を持って行動できます。認定を受けるということは、PADIオープン・ウォーター・ダイバー・コースでスクーバの基礎を学ぶことはもちろん、ナイト・ダイバー、エンリッチド・エア(ナイトロックス)、レック(沈船)・ダイバーといったスペシャルティ・コースで、水中での興味やスキルをさらに深めることも含まれます。

しばらく潜っていなかった方こそ、今こそ次のステップを踏む絶好のタイミングかもしれません。さあ、あなたの次のダイビングプランに、新しい学びを加えてみませんか?